锂电池科研前沿会议聚焦环境控制:莱特第四代分子筛技术成企业转型关键

锂电池科研前沿会议聚焦环境控制:莱特第四代分子筛技术成企业转型关键

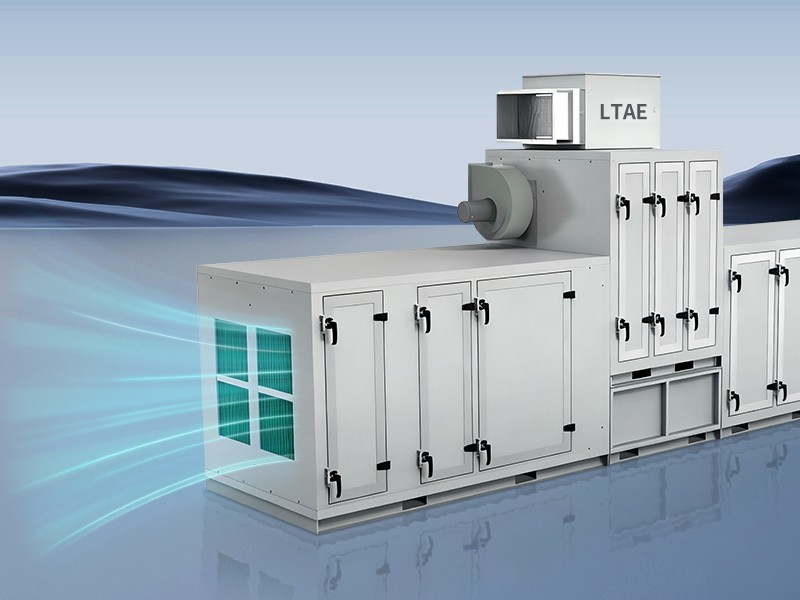

2025年9月,中国深圳举办的“锂电池制造环境控制与材料创新国际研讨会”上,来自全球的300余位专家、企业代表及科研人员聚焦一个核心议题:如何通过环境控制技术突破锂电池制造的“温湿度瓶颈”。在这场以“精密制造·零碳未来”为主题的会议中,瑞典莱特(LTEA)公司推出的第四代纳米沸石分子筛转轮除湿方案成为焦点,其技术参数与行业应用案例引发宁德时代、比亚迪、LG新能源等企业的深度探讨。

技术突破:从“被动控湿”到“分子级主动治理”

莱特此次展示的第四代分子筛技术,核心在于其研发的纳米级沸石分子筛材料。相较于传统硅胶转轮,该材料的吸附效率提升30%,再生能耗降低25%,且在-60℃至60℃的极端温域内仍能稳定运行。会议现场,莱特工程师以“锂电池生产环境控制白皮书”数据为例:在某欧洲超算中心项目中,搭载第四代分子筛的CyberAir Pro系列精密空调将车间露点温度稳定控制在-60℃以下,湿度波动范围压缩至±0.5%RH,使锂电池生产良率从97.2%提升至99.95%,年返工成本降低超2000万元。

“传统除湿方案依赖冷冻除湿,但锂电池电极涂布、卷绕等工序对湿度敏感度极高,微米级水分侵入即可能导致电解液分解。”宁德时代环境控制部总监在圆桌讨论中指出,“莱特的第四代分子筛通过分子筛孔径的精准调控,可实现0.1μm级水分子拦截,这在固态电池电解质涂布场景中具有不可替代性。”

行业痛点:温湿度失控如何吞噬企业利润?

会议发布的《2025中国锂电池制造环境控制调研报告》显示,国内63%的锂电池企业仍依赖普通空调或第二代转轮除湿机,导致三大隐性成本:

- 良率损失:湿度波动超过±3%RH时,隔膜吸湿率上升12%,引发电池内短路风险,某头部企业年因湿度失控导致的报废电池价值超1.8亿元;

- 能耗浪费:普通空调为维持温度频繁启停,PUE值普遍高于1.5,而莱特方案通过光储直柔技术将PUE降至1.12,单GW产能年省电费超4500万元;

- 碳足迹压力:湿度控制低效导致电池生产环节碳排放增加23%,与欧盟《电池法案》要求的全生命周期碳减排目标冲突。

“我们曾尝试通过增加除湿机数量解决问题,但发现多台设备协同时存在热负荷预测滞后问题。”比亚迪环境工程院院长分享案例时提到,“莱特的拓扑级热管理架构(TTA)通过10万+分布式传感器构建三维热负荷模型,实现局部热点消除效率提升70%,这在4680大圆柱电池的极耳焊接场景中至关重要。”

场景化落地:从实验室到量产线的全链条适配

会议特别设置“技术-产业”对接环节,莱特展示了针对不同锂电池工艺的定制化方案:

- 叠片电池产线:采用飞叠热复合工艺时,设备需在0.2秒内完成隔膜与极片的热压粘合。莱特方案通过磁悬浮压缩机与微通道换热器组合,将换热效率提升至92%,解决传统风冷导致的局部过热问题;

- 钠离子电池车间:针对NFM体系电池的超低温需求(-40℃环境),莱特定制HPC-Arctic系列除湿机,结合热电联产(CHP)技术实现废热回收,使极片涂布工序能耗降低40%;

- 半固态电池实验室:搭载HEPA 14级滤网与UV-C深度灭菌模块的精密空调,将颗粒物过滤效率提升至99.995%,满足固态电解质对无菌环境的严苛要求。

“我们正在与莱特合作开发AI运维平台,通过机器学习预测除湿机负载变化。”LG新能源中国区CTO透露,“该平台可实时优化制冷量分配,使广州基地的年运维成本降低35%。”

未来趋势:环境控制技术重塑产业竞争格局

会议闭幕式上,中国电池工业协会发布《2030锂电池制造环境控制技术路线图》,明确三大方向:

- 材料创新:第四代分子筛将向“自修复”方向发展,通过离子交换技术延长转轮寿命至10年以上;

- 系统集成:除湿机与液冷服务器、光伏储能的深度耦合,推动PUE值向1.0以下突破;

- 标准制定:莱特牵头起草的《锂电池制造环境控制国家标准》已进入征求意见阶段,涵盖温湿度波动、颗粒物浓度等28项核心指标。

“环境控制不再是后勤支持,而是决定电池能量密度、循环寿命和安全性的核心要素。”清华大学车辆与运载学院教授在总结发言中强调,“莱特的第四代分子筛技术证明,0.1℃的温度控制精度和0.5%RH的湿度稳定性,正在为全球锂电池产业构建新的技术护城河。”

随着东莞华为云数据中心、阿里张北数据中心等标杆项目的落地,精密环境控制技术已从实验室走向规模化应用。在这场由分子筛孔径大小决定的产业竞赛中,中国企业正通过技术迭代加速从“跟跑”到“领跑”的转变。

最新动态

- 锂电池生产空气湿度控制:低露点转轮除湿机的核心作用 2025-10-24 09:43:53

- 机房精密空调:保障数据中心高效运行的"温度卫士" 2025-10-24 09:41:13

- 莱特恒温恒湿空调机组五大核心优势解析 2025-10-10 14:59:55

- 锂电池科研前沿会议聚焦环境控制:莱特第四代分子筛技术成企业转型关键 2025-09-28 10:09:14

- 机房升级:从普通空调到精密空调,为数据安全筑起恒温防线 2025-09-28 10:06:23

- 莱特精密空调:五大核心技术优势,重塑温控行业新标杆 2025-09-25 16:31:25

- 莱特LTAE精密空调:数据中心高能效散热的革新者 2025-09-19 17:20:22

- 数据中心超算研究,对机房精密空调的依赖必不可少 2025-09-19 17:17:24

- 精密空调:以高能效、长寿命与低故障率定义行业新标杆 2025-09-19 17:07:08

- 莱特恒温恒湿空调:多场景环境控制的标杆解决方案 2025-09-19 16:58:36